2025.06.25

インタビューレポート 「感性とウェルビーイングシリーズ ~江戸切子職人の手仕事と幸福感~」

1.はじめに

1.1.社会背景

最近、巷で編み物がブームなことをご存じですか?店舗の毛糸が品薄になったりして、その人気ぶりがうかがえます。黙々と手を動かして編み物に没頭する「手仕事」の時間は、SNSの影響も相まって、一部の中高生、主婦、シニアまで、老若男女問わず人気を見せています。

何かに一心に取り組み没頭する状態は、「フロー」と呼ばれ、人の幸福感やウェルビーイングに影響を与えることが分かっています (Csikszentmihalyi, 1990)。

さらに、芸術活動は、心の健康を高めるとされています。たとえば、自尊心向上、不安やストレスの軽減、コミュニケーション改善、創造性の育成につながります(Clark, 2024)。

こうした手仕事への関心の高まりは、日本社会全体の価値観の変化からも裏付けられています。内閣府の調査(2022年)によれば、「すぐれた文化や芸術」に誇りを持つと回答した人が48.9%、「長い歴史と伝統」に誇りを持つと答えた人が45.5%にのぼりました。また、国民の過半数(53.4%)が「物質的にある程度豊かになったので、これからは、心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」と回答しています。

このことから、創作活動や伝統工芸への関心は、文化的誇りや、心の内側から満たされる幸福感、満足感を求める日本国民の価値観の表れと言えるのかもしれません。

一方で、調査では、若年層の「物の豊かさ」を重視する傾向が、依然として強いことも示されています。このギャップは、今後、手仕事や感性的な活動が、どのように若い世代に浸透し、どのような形でウェルビーイングに結びついていくのかを考える入口になりそうです。

1.2.江戸切子の店「華硝」様

では、日本の職人たちは、手仕事で没入体験だったり、創造性の発揮だったりをしているのでしょうか?ほかに、彼らの幸福に影響を与える要素は何なのでしょうか?そのヒントを探るべく、私は、江戸の伝統的な手仕事である、「江戸切子」に着目しました。そして、ご縁あって、伝統文化の中心地、日本橋に店舗を構える、「華硝」(はなしょう)様の取締役である、熊倉千砂都様にお話を伺うことができました。

<~江戸切子とは?~>

本題に入る前に、「江戸切子」について皆様はどの程度ご存じでしょうか?

江戸切子は、江戸時代末期、日本橋で硝子職人の加賀屋久兵衛によって創出された伝統工芸品で、およそ190年の歴史があります。江戸文化を象徴する数々の紋様が今でも色付きガラスに美しくかつ繊細に表現されています。

<~「華硝」の特徴~>

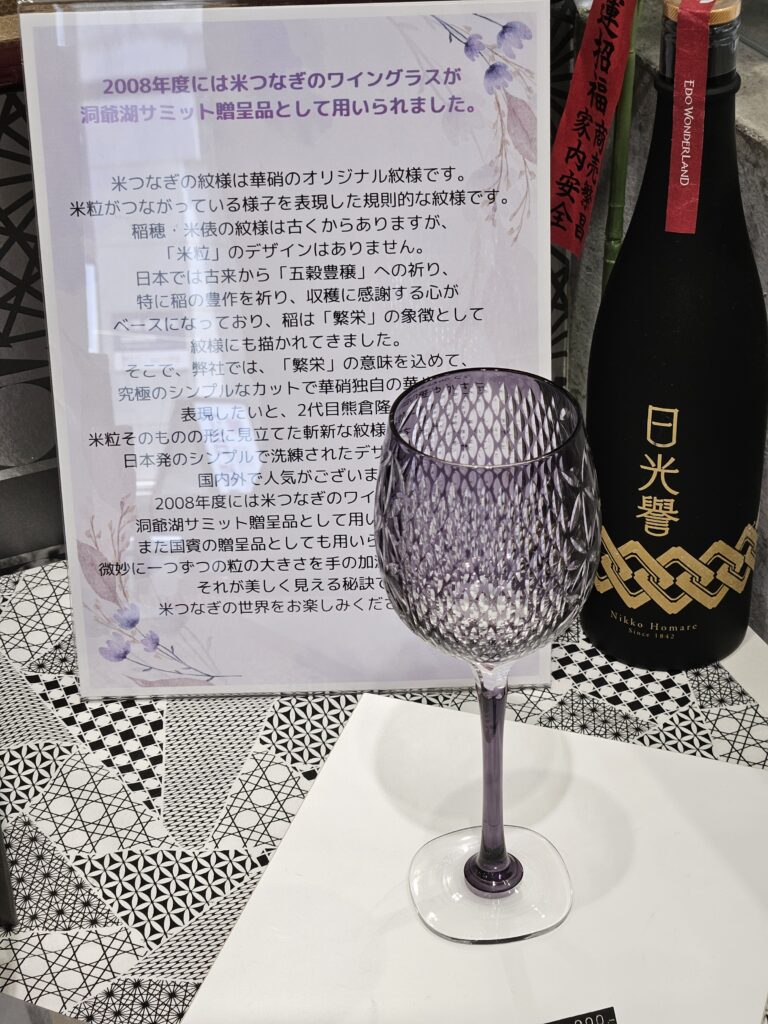

華硝は、江戸切子から発した和の伝統を大切にしつつ、新しい技やデザインに挑戦する世界的なKirikoのカットブランドです。例えば、華硝ではクリスタル等の環境負荷の高い鉛を含むガラスではなく、天然の砂で出来たソーダガラスを使用しています。また、時代を感じさせない華硝の職人の感性は、使う人の探求心、独自性、繊細な心を掻き立てます。華硝では、伝統的な切子紋様に加え、独自の切子紋様を開発。例えば、五穀豊穣への祈りと繁栄の象徴である稲の米粒に着目し、「米つなぎ」をデザインしました。このような繊細な文様を独自のカットで表現する技と透明な輝きを実現する磨きの技が、華硝の特徴と言えます。

米つなぎデザインのカット

華硝2代目、そして千砂都様にとってお父様である熊倉隆一氏の背中を見続け、お父様の感性を日本、そして世界に発信する彼女。職人と顧客の間に立つ彼女だからこそ感じる職人のウェルビーイング、そして彼女の感性観について、伺いました。

1.3.江戸切子職人のウェルビーイング~3つの要素~

社長へのインタビューの結果、以下の通り「3つの要素」が江戸切子職人のウェルビーイングとして、浮かび上がってきました。

1.職人は、気配を五感で感じ取ることで、フロー状態(Engagement:没入感)に至っている。

→本記事ではこの現象を、「感じ取る感性的ウェルビーイング」と呼ぶ。

2. 自らの「魂」を表現する感性が、絶え間ない創造性の発揮につながっている。

→やってみよう因子やセリグマン博士のPERMA理論における、Accomplishment:達成感。「表現する感性的ウェルビーイング」

→良いエネルギーを込めた作品を創るために、良い状態、つまり健康でいる意識が重要!

3. 作品と対話するための観察力と想像力

→PERMA理論における、Meaningや Relationship:意味づけや関係性を示唆。

これらの3要素について、インタビュー内容も参考にしつつ、詳しく見ていきましょう。

華硝日本橋店へようこそ!

店内に一歩足を踏み入れると、可憐できらびやかな一点物の江戸切子に出迎えられます。伝統的な瑠璃、赤、白、黒のみならず、新緑を彷彿とさせるフレッシュグリーン、夏の澄み切った海と空を連想させるサマーブルー、橙や薄葡萄色。目にも鮮やかな色合いの器たちに囲まれて、一瞬でパっと明るい気持ちになります。

(江戸切子のランプシェードの光があたたかくて、癒されました。)

以下、「」…千砂都さん <>…宮地の発言です。

2.江戸切子職人のウェルビーイング~3つの要素~

2.1.職人のフロー状態とは?

(1)江戸切子製作中、「フロー状態」になる!

「うちは、江戸切子のスクールもやっているので、一般の方も江戸切子をやっていただく機会があるのですが、江戸切子やっていると余計なことを考えないで、機械とグラスの音だけが響き合っていて、禅の修行みたいなんですよ。無になる。それがすごい心地よいって言ってて。平日の夜にやってたりして、仕事の後の疲れた体で来ると、リフレッシュになるみたいで。多分作り手は、そういうのを毎日味わっているんですね。脳波を測ってほしいぐらいで、幸せホルモン、セロトニンとかが出ているんじゃないかって…。物を作る喜びもあると思いますけど、脳的に違うんだと思います。」

Kaimal (2016) らの研究によると、アートを創作することで、体内のストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが低下するとのこと。実際に脳の状態や心拍数などを計測してみると、切子体験をしていない人と比較した時の職人の脳には、何か違いがあるのかもしれませんね。(もしこのような計測方法を採用されている方がいましたら、コラボさせていただきたいです…!)

(2)一定の呼吸がもたらす身体的・精神的ウェルビーイング

「あと、私は営業のほうなので呼吸が浅いんですよ。変な言い方ですけど、物を売らなきゃっていう焦りがあるので。でもここでカットしている職人って、一定の呼吸のリズムを持っていて…自律神経を整えたりしているんじゃないかなって思っているんです。」

(3)五感を研ぎ澄ますことで、フロー状態に入る

「音を聞くと、カットしていてうまくいっているのと違うらしいんですね。音を聞くというのは、うちの父がいて、スタッフがいて、互いの音を聞いていると、父の音と違うなって。何かを言われてやるっているよりは、気配で感じ取りながらやるんです。最初のころは音に軽やかさが無いですね。」

<五感が研ぎ澄まされているんですね。>

「あとは、デジタルも触れないじゃないですか、スクールは2時間なのでデジタルデトックスしているのもいいのかもしれないですね。」

「職人たちは、そういう気配とか、五感と『感性』を使って多分生活している時間が一般の人よりも長いから、楽しいのかなっているのはあります。」

感性的ウェルビーイングの可能性を示唆する、江戸切子職人の「感性」の構造の図

私は、感性とウェルビーイングの親和性は非常に高いと思っています。

というのも、まず、感性とは、感じ取る感性と表現する感性の2つで構成されています(長島,2014,P.109)。そして、それぞれの感性の状態が、無やフロー状態、さらには創造性の高い状態という結果につながっていることが、千砂都さんの語りから明らかになりました。

となると、「感じ取り、表現する感性」と「良い状態」が強く結びついていることは、明らかだと言えます。これらをもって、私は感性体験がウェルビーイングを誘発する現象を「感性的ウェルビーイング」と名付けました。そして、その重要性についての議論が多様な場面で深まる必要があるのではと考えています。

<~気配を感じ取る日本人~>

気配を感じ取る、というのは調和や協調を重視する国民性と言われることの多い日本人の感覚が得意とすることではないでしょうか。空気を読むという言葉は、空気を読んで神経をすり減らす状態を連想させ、必ずしも、良い印象を与える言葉ではないですが、職人の世界においては、言葉の要らない、気配を感じ取る本能的な能力が求められているのかもしれません。では、異なるジャンルの職人だったり、他国の職人の世界では、この気配を感じ取る感性がどの程度重視されるのか、新たな疑問が生まれます。

(4)身体で受け継ぐカッティングの技

職人の世界では、技術の伝承に関しても、感じ取る能力が求められます。

<では、技術とかの伝承も…>

「そうです、音を聞いてですね。音を聞いて違うなとか、スピードも同じスピードになってるか。合わないっていうのは、合ってない部分が違うんだよとか。そういう感じです。」

<一緒に音楽を奏でているような。>

「本当に。速さとあと姿勢を見る。何が取れているか自分で見つけろって。で、隣にいると、格段に速くできるようになって、面白いですよ。ほんと、自分の体で覚えるってこういうことなんだって。」

ここまで、職人のフロー体験について見てきました。2代目のカッティングの姿勢を観察したり、カッティングの音を注意深く聴いて、五感を研ぎ澄まして、気配を感じ取る能力の重要性が分かりました。無やフロー状態を求めてスクールに参加されるお仕事帰りの一般の方が多いことも、フロー状態の心地よさを示していました。では、感性のもう一つの側面である、「表現する感性」についても見ていきましょう。

2.2.創造性の高さと幸福感の関係

<職人のみなさんは、表現し続けていますよね。>

「そうです。で、自分の内面を表現するってデザインになってくると、なかなか自分を表現する機会って少ないので、それもできるっていう点ではやっぱり幸せなんじゃないかなと思って。私の予想ですが。」

<創造性の高い人は幸せという研究もありますね…。>

宙吹コレクション大鉢 緑色 二代目 熊倉隆一様 作 華硝様HPより

表現する意味での感性については、創造性の高さが具体的にどのように職人さんの幸福感につながっているのか、実際にお話を伺う必要性がありそうです。

PERMA理論に基づいて職人のウェルビーイングについて伺ったところ、Accomplishment(達成感)に関しては、作品の完成という目に見えやすい成果があるので、わかりやすく、感じやすいのでは?と千砂都さんは、お話しされていました。

Keyesらは、創造的な活動に参加することは、表現と達成(Achievement)の有意義な場を提供することで、幸福感を著しく高めるという結果を示しました。華硝さんの工房でも、まさに同じような表現と達成の場が、職人の幸福を高めていることが裏付けられました。

(1)職人の魂を注いだ作品が人を幸せにする

「職人を見ていると、使命感があってやっている雰囲気はあんまりなくて、今ここでその場が心地よいっていうのを感じているのかもしれません。そして、自分自身のやりたいことをやっているっていう満足させてるから、幸せなんだっていう。」

先ほど、創造的な芸術、工芸活動が、自己表現や達成感を高めると言いましたが、さらに研究では、そういった感覚を高める場を通して、人生満足度 (life satisfaction)、人生が価値あるものと思う感覚 (a sense that life is worthwhile)、そして幸福感 (happiness)も増加することが示されています(Keyes et al., 2024)。

社長の語る職人の姿には、「使命感」や「目標」に囚われることなく、「今ここ」に没入し、やりたいことに熱中し、満足している印象を受けました。そうした姿勢が、結果的に自己表現や達成感につながっており、やはり既存の研究知見を裏付けているように思えます。

「作っている人も、何か人のために、お客さんのためにとかでないって言ってるんですけど、自分が作りたいものを作って、作ったものには魂が込められるような、それを受け取ってくれる人がいて、良い思いをすればいいよねっていう。あまりマーケティングとかではなくて、こういう形を作ったら売れるとかは全然ないので。」

作品に魂を込めるというのは、具体的にはどういったことなのでしょうか…。職人のその時の状態が反映されるということは、職人は健康が第一ということですね。この点についても、社長は語ってくださいました。

(2)職人の「健康」が作品に現れる

「自分が魂を込めて作ることが一番大事、あまりその誰かのためっていうのは、それは最終的にそうなればもちろんいいんだけど、誰かのためとかじゃないから、すり減らないんだろうなと思って。自分のためだとすり減らないなと。みんな自分勝手だなと思ってたんですけど、意外にそれがよくて、自分が健康だと作ったものも健康だから、受け取った人もいいエネルギーをもらえるって思ってます。そのためには健康でいなきゃと思ってて。」

この言葉は、どのような職業や立場の人にも共通するメッセージだと強く心に響きました。

(3)エネルギー溢れるお父様の存在

「父(2代目)は、毎朝、今日は何作ろうって楽しくてしょうがないんです。作るっていうのがこの人にとっては日常だし、楽しいことなのかなって。すごい衝撃を受けました。子どもの頃から父は全然変わってなくて。あと、父がそういうタイプなので、スタッフも朝来て、父と一緒にいるのが楽しいって。作っている人がエネルギーに溢れた感じが。」

2代目熊倉隆一様(華硝HPより)

ポジティブなエネルギー溢れるお父様の存在が職場の雰囲気を温め、工房を活気溢れさせる。エネルギーに満ちた工房で職人たちの魂の込められた作品が誕生する。そして、作品の魅力をお客様にお伝えする千砂都さん。中学校教師や営業職をご経験された彼女なりの作品の伝え方においては、「作品との対話」がキーワードでした。

2024年4月、春の叙勲で旭日単光章を受章された 2代目 熊倉隆一氏

2.3.過去の経験が導いた「作品との対話」

「私、病気を一回していて、お客様のためにイベント、お客様のためにってずっとやってたんですけど(心が)すり減ってしまって。作品をどう伝えたらいいのかなとか、触れたいっていう人に伝えるっていうふうに考えてから、だいぶ違いますね。」

<お声がけをいただく方によりフォーカスされたんですね。>

「そうです。作品を好きな方とどう触れ合っていくかということが大事だと個人的には学びになりました。」

(1)言葉の要らない世界で、作品のもつ感性を感じ取る

「場のオーラというか、なんかお互いがいい思いをしている人のそばって、楽しい。負のオーラの人の隣にいると辛いとか、人間ってもっと気配を感じながら生きている。それを大事にすればいいのにって思ってます。」

「作品について伝えるときも、直接例えばこれがこうでって伝えた瞬間に、あんまり作品の持ってる感性とかが失われちゃうんです。」

「海外の方とかもご案内を工房とかでするときあるんですけど、何も言わないで見たいって。私がこう解説とかをしなくていいって。ただ見ていたい。言葉要らないなって。」

「なんか、その人の持っている雰囲気とか感じを捉えて、言葉は要らないんだなみたいな。説明しすぎればするほど、気持ちとずれてきちゃうよねって。」

場や作品の持つ雰囲気や気配を大切にされていました。そして、具体的にどのように伝えるのかに関するお話からは、私自身、観察力と想像力を研ぎ澄ませて、芸術作品を鑑賞していこうと新たな視点を得させていただきました。

(2)作品と対話して、伝える

<話は少し戻りますが、作品をこう、お客さんにお伝えするために、千砂都さんのなかで、作品と対話する時間とは?>

「なんか、恥ずかしいですけど、今日はこの辺が輝いてるね、みたいな、お父さん、どういうつもりで作ったのかな?みたいな。お父さんもこの前台湾に行ったとき、故宮に行って、この時の職人はどういう気持ちで作ったか、対話しに行くとか言うんですよ。そんな見方をする人いるんだと思って。この辺でやりたかったんだろうなとか、チャレンジしてるなこのラインとか。今、こういうやわらかい曲線で穏やかな感じを出したいんだなとか、ある日作風が変わったりするんですよ。だんだん変わるときには過渡期だなと思って。本当に何考えていたのかなとか意見交換を工房で、フィードバックもらったり。この作品が私は気になったんだけどって聞くと教えてくれるんです。」

「多分普通にビジネスだけやってたらダメで、大学院の文化人類学専攻に入って、先生との対話があってからですね。そこから変わったと思います。」

※千砂都さんは、現在、東京科学大学の博士課程で文化人類学を専攻していらっしゃいます。

(インタビューの様子はここまでとなります。)

千砂都さんは、現在、パリやロンドン、オランダなどでも江戸切子の魅力をさらに広めるため、精力的に活動されています。明るい笑顔が印象的な千砂都さんですが、過去のご経験や現在の博士課程での学びが「作品との対話を重視する姿勢」へとつながっていました。そのお姿にエネルギーをもらってばかりの時間でした。

2代目による華硝の米つなぎのワイングラスは、2008年度の洞爺湖サミットでも贈呈品として用いられました。華硝様の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。

3.まとめ

千砂都さんのお話を伺い、切子製作そのものが、「心を落ち着かせる」、「フロー状態になる」理由には、職人の呼吸やカッティングの音のリズムなどの気配を五感で感じ取ることが求められる空気感が重要な役割を果たしていることが垣間見えました。

加えて、感性のもつ2つの意味:感じ取り、そして感じたものを表現する能力、この表現に職人の幸福感がつまっていることもお父様のエピソードから浮かび上がってきました。

さらに、千砂都さんの幸福についても、社長として華硝の江戸切子をどのように伝えていくか、そこには「作品と対話する」、言い換えると、「職人が何を想って作品を創造したのかに想いを馳せること」だと教えてくださいました。

<~日本的ウェルビーイングの視点から~>

インタビュー内容を日本的なウェルビーイングの視点で振り返ってみると、本レポートで見られた職人の呼吸、音への感性、気配の共有、作品との対話といった実践には、まさにこの「調和(harmony)」の感性が色濃く表れていました。こうした感性的ウェルビーイングのあり方は、日本文化や日本人の感性により着目した幸福感の独自性を示す、重要な手がかりとなるのではないでしょうか。

最後に、工芸や芸術がウェルビーイングに関係するメカニズム解明の重要性は、Keyes(2024)らの研究で言及されており、先行研究に日本から貢献する一歩となったのではないでしょうか。

4.今後に向けて

今回は、江戸切子職人の感性の構造について伺ったことで、職人の幸福感やウェルビーイングとの結びつきを考えるきっかけとなりました。本研究は、今後、職人さんたちへお話を伺う前の予備調査的立ち位置となったと言えます。

<~多様な感性とウェルビーイング~>

職人の世界において感性が重要な役割を担うのならば、例えば五感に障がいのある職人(あるいは「表現者」と言っても良いかもしれません)は、どのように気配を感じ取り、表現しているのか、私の中に新たな問いが生まれました。

職人の感性とウェルビーイングについての今回のインタビューを皮切りに、多様な人々が、五感で感じ取り、表現する世界を見てみたいと思います。

誰か特定の人の感性が基準となるのではなく、多様な感性にふれることで、すべての人がしあわせな世界とは何か、問い続けていきたいです。

そして、「ウェルビーイングを促進する、多様な感性が交差する場」としての「手仕事」の可能性に今後も注目していきたいと思います。

─────── ⸙ ───────

千砂都様、この度はお邪魔しまして、貴重なお時間を、ありがとうございました!帰りには日本橋のおすすめスポットも教えていただき日本橋の魅力も感じることができました。また職人さんたちへ実際にお話をお伺いできることをとても楽しみにしております。

千砂都さんと日本橋の華硝店内にて

一般社団法人 ウェルビーイングデザイン 宮地眞子

参考文献

Clark F. (2024). Making arts and crafts improves your mental health as much as having a job, scientists find | CNNでの発言. CNN Health.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. Harper & Row.

Kaimal G, Ray K, Muniz J. (2016). Reduction of Cortisol Levels and Participants’ Responses Following Art Making. Art Ther (Alex). 33(2):74-80. doi: 10.1080/07421656.2016.1166832.

Keyes H, Gradidge S, Forwood SE, Gibson N, Harvey A, Kis E, Mutsatsa K, Ownsworth R, Roeloffs S and Zawisza M. (2024). Creating arts and crafting positively predicts subjective wellbeing. Front. Public Health. 12:1417997. doi: 10.3389/fpubh.2024.1417997

内閣府(2022)社会意識に関する世論調査(令和3年12月調査)2.社会の現状に対する認識について(3) 日本の誇り (2025/06/24閲覧)

内閣府(2022)国民生活に関する世論調査(令和3年9月調査)2.今後の生活について (3) 今後は心の豊かさか、物の豊かさか (2025/06/24閲覧)

長島知正.(2014).『感性的思考』理系・文系の壁を超える発想のために.東海大学出版会.