2025.10.19

まったり再考「ウェルビーイングって?」~学生との日々から想う私のウェルビーイング~

みなさん、お久しぶりです。一般社団法人ウェルビーイングの宮地です。

前回の投稿から数か月間ぶりに投稿します!

この数か月間、私は、所属する武蔵野大学のウェルビーイング学部の1・2年生の活動に参加をしたり、授業補助をさせていただくこともあり、私自身ウェルビーイングとは?を再考する日々を過ごしてきました。

今回は、前回までの論文をもとにウェルビーイングを知るのとは一味違う、学生さんと過ごす時間のなかで私が想う「ウェルビーイング」についてお話してみようと思います。

学生たちとの活動 ~沖縄プロジェクト~

学生さんとの接点は、先ほど挙げた活動への参加+授業補助での交流が主です。

前者の活動では、中村准教授(カズさん)による課外活動(通称カズプロ)の一つである「沖縄プロジェクト」への参加、後者の授業補助では、学生の「自己理解」の授業や「自然環境プロジェクト」(日本全国のフィールドで過ごし課題を解決したりグループで自己や他者理解を深める)の発表会などを聴講させていただきました。

中でも私にとって一番ウェルビーイングについて考えさせられたのは、「沖縄プロジェクト」*でした。

*カズプロのNoteもご覧ください→https://note.com/kazpro/n/nd7b3a53a2777

沖縄プロジェクトは、大手ゼネコン会社である安藤ハザマとの共同プロジェクトであり、沖縄合宿では、3村も巻き込んでの活動が繰り広げられたので、産官学連携プロジェクトとなりました。安藤ハザマ側は病院や学校などの意匠設計をされているメンバーが参加しています。沖縄北部における幸福度の高さのヒントを探るべく、昨年に引き続き調査に入ったわけです。

私は昨年の合宿後からこのプロジェクトに参加したこともあり、今年の合宿は初めてだったからこそ、そこでしか気が付けない・体感できない経験を沢山させていただきました。

合宿中での活動を3つ挙げるとするならば、まず、フィールドである沖縄北部(やんばる3村)における「共同売店」(生活必需品を販売するのみならず、地域の方が集うハブでもある場所)への聞き込み調査の実施。次に、塩屋湾における「うんがみ祭り」の見学、奥地域における「ビーンクイクイ」の見学・参加。そして最後に、世界自然遺産やんばるで唯一のシークワーサー農園でのシークワーサー収穫体験です。

特に東村(ひがしそん)の共同売店での調査活動が印象に残っています。というのも、学生が聞き込み調査をしたことで、結果として売店にお刺身を卸している隣家のおじぃが、家にあげてくださり、お刺身をいただいたり、おじぃのパイナップル畑へ行かせていただき、急遽パイナップル収穫をさせていただくことになったのです。最後には「また来てもいい」と言ってもらえ、おじぃのやさしさや助け合いの精神に直に触れることができました。

パインは輪切りが一番おいしいと教えてくださっている。

海が見えるパイン畑(パイナップルって木になっていると思っていました…)

この体験に厚みをもたせたのは、事前準備として読んだ沖縄に関する本の内容でした。この9月に映画化もされた「宝島」の原作を読み、沖縄入りしましたが、そのなかで、「なんくるないで済むかぁ! なんくるならんどぉ!!」というセリフがあります。何とかなると思わざるを得なかった状況・何とかならない状況まで追い詰められた人々の魂の叫びが合宿中も後も、耳の奥でずっと残っていたのです。戦後80年ということもあり、最近では、劇団四季の創設の中心である浅利慶太の師匠と言える加藤道夫の秀作『思い出を売る男』を観劇しました。こちらも舞台は戦後、しかし本土、東京。宝島に描かれた「うちなんちゅ」と思い出を売る男に出てくる「ないちゃー」の登場人物一人ひとりが、戦後の混乱を生き抜いた誰かであり、一人ではなく多くがその当事者であったことに胸が締め付けられます。

しかし、過酷な状況であっても、どう生きるか、小説でも、劇でも、その「生き様」を見せつけられ、彼らの生き様=哲学が尾を引きます。

すこし脱線しますが、「生き様」のコロケーションを調べると、「壮絶な~」だったり、「波乱万丈な~」がヒットします。同時に意味を調べると、「生きていく上での具体的なあり方。生き方の様子。特に、独自の人生観を持ち、それをつらぬき通して生きる姿。」(『精選版日本国語大辞典』より)とあります。さらに「生き様」は過去の文脈で「生き方」は現在の文脈で使用されることが多いそう。「生き様」には、壮絶な体験がある中でも背骨が一本通った故人の生き方を連想させるのかもしれません。

そのように考えると、「ウェルビーイング」を時間軸で考えたときに、もしかしたら、「いま、生きていくうえで具体的に良く在ろうとする生き方」のことを指すのかもしれませんね。過去、良く在ろうとした生き方は、生き様となり得るのですから。

話を戻します。沖縄入りの前に気持ちを高めていたため、沖縄入りしてからも、うちなんちゅのやさしさの背後にあるものは?だったり、おじぃのパイン農家はご両親から受け継いだと言っていたけれど、それはアメリカ統治下でのことだよね…など色々と考えるきっかけになったのです。沖縄北部にある東村はパインの生産で有名ですが、なぜなのか?調べていくと、戦後、台湾に代わるパインの生産地として意図的にパイン産業が振興していたことを知りました。(この論文興味深かったです→八尾,2018)

美味しいパインのパラドックス

おじぃのことをもっと知りたい、おじぃのご両親がどのような背景でパイン農家を始められたのか知ろうと調べているうちに、ふと思います。「当時を生きるためには、ご両親がおじぃがより良く食べられるように、この方法を選択するしかなかったのかもしれない。」

私は、ウェルビーイングの定義としてアマルティア・センのケイパビリティアプローチを基盤にしているので、人が持っている能力を踏まえてどのような選択をしていくことができるのか、選択の余地(=自由)があるのかで物事を捉えがちです。私はジレンマに陥る感覚に襲われました。「海を見下ろせるパイン畑で食べた獲れたての瑞々しいパイン。私は沖縄プロジェクトの一員として、様々なつながりのお陰で、あそこにいた。そして、パインを食べていた。その時間は間違いなく幸福で、私は獲れたてパインを食べるという行為の結果を最大に享受していた。しかし、パイン産業を開始した人々の選択肢の幅はどの程度だったのだろう。限られた選択肢の中でできることを精一杯、良く生きられるように過ごしていたのではないか。」

このようなウェルビーイングのパラドックスについて、武蔵野市自由講座で一ノ瀬正樹先生も似たような例を出されておりました。おいしいと言って食べているチョコレート、しかしそれが児童労働の結果によってもたらされていたら?さらには、知らぬが仏、知らない方が良かったことを知ってしまったら?不純な動機で優先席を譲る行為は?結果が良いものだとしても、その過程で起きている倫理的な問題。そこに直面した時、人はどうするのか。私は考え始めました。

ケイパビリティアプローチにおいても、個々人が良いと思う選択をしていると、(例えば、富士山が見えないから前の家の木を無断で切るなど)相手の在り方を揺るがしかねない問題が発生することがあります。そこで大切になるのが、「倫理観」です。何を良いと思い、悪いと思うか。正しいと思い、正しくないと思うか。しかし、何が正しくて、正しくないのかは時代や場合により、往々にして非常に複雑で、白黒つけがたいのが現実。選択の自由がある状況でもなお、その背後にある倫理的な問題に気付かずに、選択を続けてしまったとき、人はウェルビーイングだと言えるのかどうかが、ケイパビリティアプローチの落とし穴だと思います。

このように、ウェルビーイングは価値観であり、人それぞれの専門や社会的・文化的背景によって解釈が異なるというのが私の今のところの見解です。何を大切に、どのように生きたいのか、どのように良く生きたいのか。知らなければ良かった事実に直面してもなお、生まれてしまったこの世界で、今を一歩ずつ歩みを進めていくため、どのように生きていくのかだと思います。一人一人答えは違うのでしょう。これがウェルビーイングを考える面白さ、醍醐味だと思います。

私のウェルビーイング(みやじぃの場合)~民藝に惹かれています~

私のイメージとしては、Flourishing、繁栄のようなどこか煌びやかなものではなく(私の完全なる主観です)、日常の当たり前を慈しみ、目の前のものや人の背後に想像力を働かせ、理解しようと努め、様々な出逢いや見聞きしたことのなかで、取り入れたいことは取り入れて、自身の人生を豊かなものにしていくことに近いです。

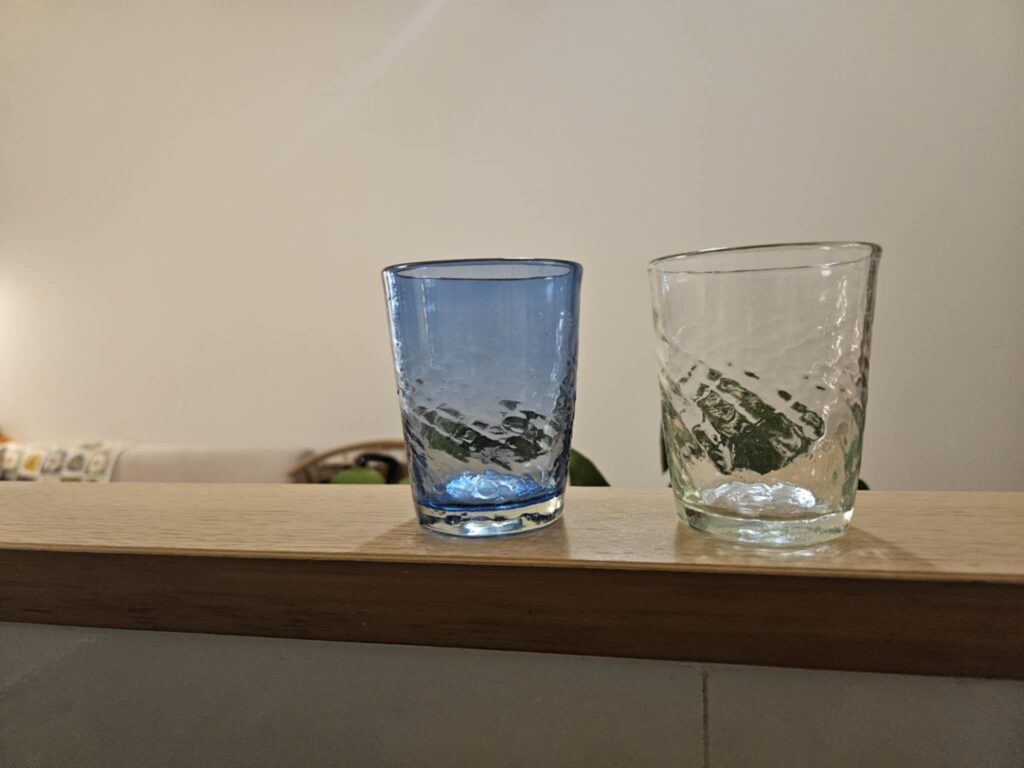

最近は、「民藝」に興味が向いています。語りだすと一記事書けてしまいそうなのですが…。それは、日常生活に取り入れられる美であり、職人が技術と感性を総動員して作品と対話して生みだされたものたち。作品のストーリーに想像を働かせること、そして職人の想いと感性に日常的に包まれる空間で生活する。自身の在り方を豊かにしてくれるアイテムです。大量生産されたものではなく、思いの込められたものを選ぶ。先人の知恵の詰まったものを、先人や職人の想いとともに末永く大切にする。日々目にしたり、使うものだからこそ、自分のウェルビーイングを支えるものを選ぶ。ですが、万人が民藝品をお家に取り入れられるわけではありません。なので、取り入れたい人が取り入れられるような仕組みができればいいな、ものをお迎えするのみならず、アイテムの背後にあるストーリーに想いを馳せることのできる場でも良いです。そんな場や仕組みができないかなと考えています。物質的豊かさから精神的豊かさへが叫ばれる世の中ですが、ものが与える力あると思いますし、民藝ならば、職人さんのパワーや感性を日々受け取ることで、より良い日々のパフォーマンスができるということもあると思うのです。みなさんの感性を豊かにしれくれいていると思うアイテムは何ですか?

民藝品を扱う「手しごと」で出会った沖縄の再生ガラスを使用したコップ By Rainbow Leaf

女性の手に収まる大きさ、そしてうっかりシンクに落としても割れずにいてくれる強さ!

*Rainbow LeafさんのHPはこちら

*「手しごと」さんによるRainbow Leafの特集記事はこちら

感性へのこだわり

私が感性にこだわるのには理由があります。少し自分の話をしますと、有難いことに20代は世界各国の大学で学ばせていただきました。ロンドン大学の教育研究所で初の女性の黒人ユニット長の先生がいつも授業のたびに学生に尋ねる質問がありました。「あなたは誰ですか?」”Who are you?” 単に自分の名前を答えればよいのではなくて、アイデンティティに関する質問です。

私の答えをお話しする前に、一つ紹介したいエピソードがあります。私は、冬休みの間、一人で英国の湖水地方を旅していました。そこで先生の言葉の意味を考えます。社会教育学者である先生の質問なのだから、私が私であることを説明する要素は、きっと…人種・民族・性別・年齢・所属ではないのかもしれない。となると残りは…。見知らぬ地で一人旅をしていて、何とも言えない寂しさを感じます。ふと空を見上げると、夕陽に照らされた空がありました。その時、寂しさでいっぱいのはずだった心がトクっと躍るのを感じました。あっこれだ、と思いました。私は世界中の空を見てみたい、いろんな景色を見たい。そのために生きてみたい。その時々の心の機微を大切にしたい。たどり着いたのは、「感受性」Sensitivity でした。私は、私しか感じ取ることのできない感情によって説明される。この経験とたくさん考え抜いた時間があったからこそ、自分の感性を大切に生きていきたい、民藝品を始め、感性を豊かにしてくれるものや経験、出逢いに惹かれていくのだと思います。それが私にとっての良い生き方を構成する一番の「要」なのだと思います。

扇子の「要」…扇骨を根本で留めている部分

感性に惹かれるのは、あまり感情を出さなかった子ども時代の環境も影響しているのでしょう。抑圧の反動なのかもしれないとも考えられます。このように生きていきたい、それはなぜか?考えていくことで、自分にとってのウェルビーイングが見えてくるのかもしれません。そのように考えさせられる学生さんとの日々だったのでした。

一般社団法人ウェルビーイングデザイン

宮地 眞子